(Dans ce chapitre, mon grand-père à tendance à faire plus de fautes de ponctuation et de grammaire, j’en ai laissé exprès pour garder l’authenticité, comprenez bien qu’il n’est pas vraiment allé à l’école! Je trouve qu’il écrit très bien de toute façon, pour un immigré espagnol!)

CHAPITRE II

A 16 ANS

L’EXODE

VERS LA FRANCE

LA FRONTIERE FERMEE

AVIA VILLAGE CATALAN

NOTRE REFUGE PROVISOIR

Mon père recommanda à son frère Pierre de garder la maison, de ce servir le temps que nous l’abandonnions. Les militaires commençaient à envahir le village, nous laissions un cochon en liberté dans la cour fermée, avec un sac de maïs vidé dans la cour. Les poules, les lapins, tu sais où est la réserve de grains, tu fais comme tu voudras ne te gêne pas, nous ne savons pas si rentreront, peut-être nous nous reverrons plus jamais. Nous embrassâmes l’oncle et quittâmes le village en direction de la plaine pour nous héberger dans le mas d’un ami, il nous attendait.

Nous regardions tous ces soldats qui montaient du Front en déroute, c’était triste à voir, les convois de réfugiés commençaient à arriver dans le village, Cincovillas, Monzon, Altorricon, des villages d’Aragon. En montant vers la plaine je regardais mon village avec les larmes aux yeux je lui disais dans mon intérieur adieu, au revoir, peut-être qui sait.

Nous arrivâmes au mas de nos amis, ils nous attendaient avec d’autres familles et des voisins, vers 11h du matin l’aviation nationaliste fit une excursion dans la région commençant à bombarder les dépôts de carburant de Lérida. Une grande fumée montait au ciel du côté de Lérida, l’aviation sur notre village laissait tomber quelques bombes à la gare et sur les rails du passage à niveau du chemin de la plaine vers Situcs.

Les grands-parents avec l’oncle Miguel, l’aîné de la famille de ma mère, se trouvaient dans un autre mas à 2 km de nous, les avions parties, mes parents décidèrent d’aller voir les grands-parents pour discuter de la situation et savoir ce qu’ils décidaient. Ils sont revenus juste avant le coucher du soleil, les grands-parents voulaient attendre les franquistes au mas, nous risquons moins avec l’aviation.

L’autre l’oncle Miguel décidait de nous suivre si nous partions nous réfugier à l’intérieur de la Catalogne en attendant les événements, si à 10h du soir n’avait pas de nos nouvelles c’est que nous partions à 10h. Nous nous retrouverions au ralliement des deux chemins plus loin au fond de la plaine. Dès que mes parents entrèrent me recommandaient d’aller prévenir l’oncle Joseph, l’aîné de mon père. Ils étaient logés dans la ferme de la tante Carmen, dans la plaine de Shucs à 5 km, nous les attendrons pour partir à 10h. Je compris qu’il fallait faire vite, avec mon petit cheval je suis parti à travers champs, prenant le chemin le plus court, il fallait chercher, passer par les ponts des canaux qui donnaient accès au chemin et aux champs, heureusement je connaissais la région, et mon petit cheval il semblait comprendre la situation, au galop il sautait tous les petits canaux et les talus. Je suis arrivé sur la route nationale envahi de soldats, certains avec des restes des plans mais préparaient une couche pour passer la nuit pendant 1 km j’ai dû marcher au pas, le chemin que je devais suivre m’obligeait à passer par la route. Dès que j’ai quitté la route je repris au galop mais plus loin le chemin était plein de troues des bombes du bombardement du train, une fois dans sa foulée tomba dans un trou, moi je me tenais bien en celle, il sortit du trou agile comme un papillon. La nuit commençait à tomber mais mon petit compagnon il fonçait toujours au galop, bientôt le bruit des sabots fut entendu par les oncles et les cousins et dès que je suis arrivé ce fut une grande tristesse qui nous opprimait à tous de devoir prendre une décision.

L’oncle et la tante Carmen avec le petit cousin restaient chez eux à la ferme, l’oncle Joseph avec toute sa famille, venait rejoindre mon père pour partir et le fils aîné Francisco voulait venir avec nous malgré que les oncles le déconseillaient il voulait nous suivre, il avait peur des fascistes.

Mon oncle et ma tante très désespérés de devoir laisser partir leur fils aîné qui avait 14 ans, malgré qu’ils savaient que avec nous il ne manquerait de rien, c’était difficile avec la guerre, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver, l’étreinte fut triste et longue, nous ignorions si nous allons nous revoir un jour. Le cœur déchiré nous nous séparâmes et le petit cousin qui restait dans la ferme avec la petite cousine Carmen 5 ans. Mon petit cheval était très nerveux, je dis à mon oncle Joseph que je partais au devant rejoindre mes parents pour leur dire que vous nous rejoigniez et de vous attendre, ce fut vers 9h30 que l’oncle Joseph arrivait au mas ou nous l’attendions, mes parents expliquèrent la situation et d’après nos amis qui avaient quitté Zaidin à la hâte sans rien prendre de chez eux, d’après les rumeurs les fascistes étaient à quelques kilomètres seulement, les bombardements d’Almacellas et Lérida le confirmait, nous nous séparions des amis qui restaient et nous avons pris le chemin de l’exil.

La nuit était sombre et les chemins pleins d’ornières, on entendait de loin le couinement des roues des charrettes. De temps en temps nous regardions à l’horizon du côté d’Aragon, un bruit semblant à des coups de canon très lointain avec des éclairs qui perçaient les ténèbres, petit à petit nous nous enfoncions dans la nuit direction le croisement des chemins où nous devions rejoindre mon oncle Miguel avec la tante, sa mère très âgée, avec d’autres familles du village.

Nous nous retrouvâmes, les deux convois vers 11h du soir et avons pris le chemin d’Almenar- Alfarras ,8 km pour le premier et 3 km de plus pour arriver à Alfarras, nous traversions après 1 km du croisement des chemins la « saide » petit village qui fut reconstruit et on lui donnait le nom d’Almacellettes, c’est-à-dire : petite Almacellas.

La nuit était silencieuse mais le bruit des charrettes réveilla quelques habitants du petit village très étonnés, nous demandèrent d’où nous venions, dès qu’ils entendirent le mot Almacellas ils disaient « Ah bon Dieu, les fascistes sont pas loin ! »

Le chemin plein de trous et de bosses faisait balancer les charrettes et nous marchions doucement en faisant attention d’éviter les trous car les charrettes étaient bien chargées.

A peine nous entrions dans le village d’Almenar que des fenêtres s’ouvraient et les gens nous demandaient d’où nous étions d’Almacellas, « Oh bon Dieu, les fascistes ne sont pas loin », on semait sans le vouloir, la panique chez les gens. Le temps couvert la nuit sombre, l’ambiance triste, les femmes pleuraient de temps en temps en pensant à ceux qu’on laissait au village, tous nos biens.

Toujours dans la nuit nous arrivions à Alfarras, agrippée sur une colline qui dominait une petite vallée ou coulait un grand torrent qui descendait des montagnes. Nous descendions une longue rue en pente, il fallait serrer les freins. En arrivant en bas de la descente nous arrivions sur un pont en bois, une grande foule de gens arrêtaient auprès d’une charrette ou un jeune homme blessé, écrasé par la charrette. Les mulets s’étaient emballés dans la descente, il a glissé sur le bois mouillé. Cet accident nous a retenu un bon moment.

Une fois le pont dégagé, nous avons traversé vers l’autre rive direction Balaguer. Nous avons marché sur une route empierrée qui longeait le torrent vers la campagne avec ses champs de maraîchers. Plus loin, les oliveraies sur les collines et au lever du jour nous nous arrêtâmes dans un champ d’olivier pour faire une pause. Tous les champs étaient occupés par des soldats couchés au sol, certains réveillés, ouvraient des boîtes de lait Nestlé et prenez le petit-déjeuner.

Pendant la pause, l’aviation franquiste a survolé le ciel direction Lérida, on a entendu le bruit du bombardement et des mitrailleuses nous nous sommes tous couchés au fossé de la route et au pied des oliviers, les avions disparurent et nous reprirent la route avec la peur qu’ils apparaissent de nouveau. Nous avions fait quelques kilomètres dans un champ de luzerne, il y avait deux chevaux de l’armée morts par la mitraille, d’autres chevaux pâturés tranquillement. Plus loin une charrette de réfugiés fut atteinte par les balles, par chance les gens cachés dans les fossés ne furent pas blessés, seulement des trous dans les affaires, dans la charrette un sac de farine tout percé.

Nous commencions notre calvaire sans savoir ce qui nous attendait, vers midi nous fîmes halte dans la cour d’une ferme. Il y avait de la place pour garer toutes les charrettes du convoi, le village de Castellon de Farfagna était sur la colline pas bien loin. Nous rencontrâmes des gens de notre village, ça nous consolait de voir que nous n’étions pas seuls à avoir quitté le pays.

Venant des montagnes tout proches, un grand ruisseau passait tout près de la cour de la ferme, nous vîmes un groupe de gitans autour d’un vieux cheval de l’armée, il était couché, ils voulaient le faire lever pour l’emporter mais le cheval, trop vieux, fatigué d’avoir marché très longtemps, ne bougeait pas. Ils le piquaient avec des bâtons pointus, le tiraient par la queue et la tête, il ne bougeait pas. Un militaire les disputait en leur disant « si vous ne le laissez pas tranquille je le tue avec mon revolver », mais les gitans ne voulaient pas abandonner leur proie et à force d’obstination, de coups de bâton, il se releva tout meurtri de coups. Les gitans, tous joyeux, emportèrent la pauvre bête.

Pendant que ma mère préparait le dîner mon père me donna un sachet rempli de farine et me demanda de monter au village chez le boulanger pour avoir du pain en échange de la farine, mais il y avait tant de soldats qu’il manquait du pain pour servir tous ses clients. Il me proposa d’attendre la prochaine fournée et j’ai dû attendre plus d’une heure mes parents inquiets attendaient. Mon père se doutait de la situation avec tout ce monde. Une fois la fournée sortie du four le boulanger me donna le pain qui correspondait d’après la quantité de farine, je rentrais tout content avec le pain, des regards jaloux regardaient mon pain.

J’expliqua mon retard à mon père, nous avons tous dîné sans se presser pour nous reposer un peu, après une nuit blanche, à marcher dans l’obscurité et l’angoisse. Certains dormir un peu, surtout les enfants. Ma petite sœur Josette et mon frère Daniel, ma sœur Herminia, 18 mois de moins que moi aidait ma mère à ranger les affaires, prêt pour le départ sur la route.

L’oncle Miguel décida de rester et attendre la dans la ferme. Sa belle-mère, très âgée, ne résisterait pas à un long voyage, dans les conditions d’incertitude et tristesse. Nous les avons laissés avec l’espoir qu’ils ne seraient pas maltraités par les fascistes. Nous reprîmes la route car il fallait traverser la rivière « Segre » avant la nuit à Balaguer, heureusement nous n’étions pas loin, à 6 km.

Mon père avait la carte de Catalogne et d’après les villages il préparait le parcours qu’on pouvait faire dans la journée. Avant d’arriver à Balaguer, sur la colline, nous avons aperçu le « Criste » lieu de culte ou tous les gens croyants viennent visiter et prier, ça nous étonnait de le voir debout intact, personne ne l’avait saccagé ni détruit comme certaines églises qui ont été détruites, tous les images et objets religieux.

Nous sommes arrivés à Balaguer sans être inquiété par les avions, mais dans la rue principale que nous marchions, quelques maisons démolies par un bombardement et un trou dans la rue que des militaires s’empressaient de boucher nous obligeant de nous arrêter un moment en bas de la rue. Nous arrivions au point de la rivière « Segre », les militaires avec de la dynamite minaient le pont en attendant l’arrivée des troupes franquistes, le village était envahi de militaires qui se préparaient à recevoir l’ennemi.

Nous prîmes la route qui allait rejoindre la nationale Lérida- Pons, qui va direction la vallée de la Cerdagne, tout près de la frontière française, mais nous devions nous arrêter avant la nuit pour camper et nous reposer par la même occasion. Mes parents voulaient se rendre dans un petit village sur la colline où se trouvait mon cousin Pierre, qui stationnait avec son régiment, nous nous sommes installés dans un champ de luzerne en contrebas de la route, malgré que la luzerne n’était pas belle à la fin d’hiver, les mulets ils se sont régalés.

Mes parents montèrent au village voire le cousin pour lui dire que ses parents restaient au village, de pas s’inquiéter, car l’oncle malgré qu’il était républicain, il était très estimé de tout le monde. Moi avec le monsieur de Zaidin sommes partient chercher du bois mort pour faire un bon feu et les autres familles en firent autant. Mes parents rentraient à la tombée de la nuit, très heureux d’avoir vu mon cousin, lui aussi ça lui a remonté un peu le moral, dans la situation si triste de guerre et d’incertitude.

Le feu bien allumé, ma mère préparait une soupe avec du riz et pomme de terre, c’est vite cuit et avec un peu d’huile d’olive c’est très bon et léger pour le soir. Après avoir soupé nous préparâmes le matelas pour nous coucher, ma mère couchait avec ma sœur Herminia et la petite sœur Josette, les amis de Zaidin sous la charrette avec un matelas, moi, mon frère et mon père en plein ciel sur le 3e matelas mon frère au fond, les pieds contre nos pieds pour gagner un peu de place.

La nuit fut longue, je n’arrivais pas à m’endormir, je pensais à tous ceux de la famille et amis que nous avons laissés au village. Les grands-parents avec mon cousin Joseph la tante Mariette avec ses filles, mes cousines qui étaient pour moi comme des sœurs et tous les autres oncles et cousins. Tous passaient les uns après les autres devant l’écran de ma mémoire et les larmes aux yeux, je m’endormis très tard.

Au lever du jour, mon père se réveillait le premier, nous étions mouillés par la rosée, j’allais tout de suite chercher du bois pour rallumer le feu, pendant que tout le monde se réveillait et faisait un peu de toilette dans le petit ruisseau tout près.

Notre charrette avait une bâche comme les chariots des colons américains. Mon père l’avait acheté pour nous tenir à l’ombre quand on allait travailler au champ très loin du village. D’après la situation de la République, dans la guerre, il se préparait pour le jour où il faudrait partir pour la France, il nous disait souvent que la République perdrait la guerre et nous étions d’accord pour le suivre quoi qu’il arrive, et ce jour le voilà.

La toiture de la charrette protégeait de l’humidité de la nuit, seulement ton matelas était en partie un peu humide, que nous avons séché au feu, avant de reprendre la route après le petit déjeuner. D’après le plan de route, nous allions direction Pons en passant par Artesa de Segre. La route était très animée par les caravanes de réfugiés, qui tout comme nous voulait partir en France si la frontière était ouverte. Nous traversâmes le village de Artesa de Segre à 10h du matin, la route était toute mouillé par l’humidité de la rivière qui longeait tout au long, mais avant d’arriver à Pons, la route se séparait de la rivière et avant 12h nous arrivions au village de Pons.

A Pons nous rencontrions des gens du village, d’après les responsables de l’autorité civile et militaire, la frontière était fermée, en commun accord on décida d’attendre après le dîner pour ce que nous allons faire. Mon père consultait la carte et préparait la route à suivre, pendant que ma mère et la dame de Zaidin préparaient le dîner, les autres familles faisaient du même pendant que les hommes se groupaient autour de la carte. Mon père expliquait son intention de partir après le dîner vers le village d’Agramunt pour attendre les événements.

Tout le monde s’est mis d’accord pour suivre la proposition de mon père, il connaissait la région et certaines personnes où il avait travaillé pendant la moisson avant qu’il soit marié. Il coupait les blés avec la faux avec d’autres copains du village. Les gens ici coupent les blés à la faucille et c’est plus long.

Après dîner, on a retourné aux nouvelles. La frontière toujours fermée, alors nous sommes partis direction Agramunt en passant par Artesa. Nous nous arrêtions le soir à la ferme ou avait travaillé mon père, les gens de la ferme furent très surpris de voir arriver la caravane de charrette et très inquiets. Mon père se présenta car il avait changé depuis. Il leur présenta sa famille et les amis en leur disant que nous restions seulement pour la nuit et partirions dès le matin pour nous installer à Agramunt.

Ils nous offrirent des abris pour nous abriter la nuit, qui était fraîche et humide. C’était le plus important pour nous car nous avions tous des réserves pour plusieurs jours autant pour les bêtes à part la paille pour la litière, mais les mulets ont la vie dure et avec la ration d’avoine qu’ils mangent régulièrement ils n’étaient pas bien malheureux.

L’aviation survolait la région et nous nous cachions tous au pied des talus, ils tournèrent en rond et bombardèrent Pons et Bassella, mitraillaient les routes ou des convois de militaires circulaient. Nous fûmes épargnés malgré que nous ne fussions pas bien loin. Nous étions très inquiets avec la peur qu’ils reviennent, mais la nuit arrivait vite et nous étions plus tranquilles malgré que dans les circonstances où nous nous trouvions le danger est toujours présent.

Après le souper des discussions furent engagées concernant les événements. Tous ensemble décidèrent de nous rendre le lendemain matin à Agramunt, de chercher à nous loger et à attendre les événements avant de continuer à aller plus loin. C’est ce que nous avons fait. Après une bonne nuit de repos et le petit déjeuner nous avons pris la route d’Agramunt, qui était à 8 km seulement.

Nous arrivâmes au village d’Agramunt vers 11h du matin. Un monsieur de mon village qui nous accompagnait, connaissait le maire d’Agramunt, il est allé lui demander s’il pouvait nous loger dans les granges ou locaux vides du village, nous étions quatre familles d’Almacellas. Il trouva à nous loger, la famille du monsieur avec une autre, furent logées près de Monsieur le maire dans une maison avec une remise, avec étable pour les bêtes. Pour nous et notre oncle Joseph, il trouva une cour fermée où il y avait une grange avec étable et un beau jardin qui appartenait à son frère.

Monsieur le maire c’était un brave homme, sympathique, il avait une fille de l’âge de ma sœur Herminia et mes cousines, il les a invitées à aller chez lui pour faire connaissance et lui tenir compagnie, pour se distraire ensemble. Toutes furent enchantées de se rencontrer et passèrent l’après-midi ensemble, moi je jouais au ballon avec mon cousin Francis sur un terrain à côté du village, c’est là qu’on fait l’abattage du grain des céréales, il y avait une meule de paille.

Le soir nous couchons à l’abri dans la grange, les matelas par terre sur un peu de paille pour être plus souples et protégé du sol en terre battue. Nous dormions assez bien à l’abri de la rosée, même pour les mulets et mon petit cheval qui portait ma sœur et mon frère. Moi j’ai été à pied derrière la charrette tout près du frein en cas de besoin je serrai les freins, appuyant sur un palan attaché avec une corde c’était pas commode mais très sûr.

Le lendemain matin après avoir pris le petit-déjeuner, avec mon père et mon cousin, nous avons visité le village, dans les rues nous rencontrions des soldats qui étaient cantonnés dans un grand bâtiment. Ils attendaient d’aller au front dès qu’ils seraient appelés, après, mon père et l’oncle joseph rendirent visite aux amis, moi avec mon cousin, nous retournions à jouer au ballon en attendant le dîner.

Les amis de Zaidin, malgré que nous faisions tout pour les réconforter, ils étaient très tristes, sans nouvelles de leur fils. La dame pleurait souvent ma tante aussi elle pleurait car mon cousin était à l’armée. Il avait 18 ans au moment de partir d’Almacellas, il était dans une compagnie d’entraînement en service à Badalone. C’était dur à supporter pour les parents qui se trouvent dans cette situation. Ils disaient à mes parents « vous avez la chance d’être tous ensemble », ils avaient raison, nous étions ensemble pour affronter l’avenir quoi qu’il arrive.

L’après-midi, mes parents avec mes oncles sont partis avec le petit cheval pour porter ma tante pour rendre visite à des amis d’Almacellas, qui étaient dans un petit village tout près d’Agramunt. Les amis de Zaidin restèrent pour se promener autour du village. Les filles avec la fille du maire, moi et mon cousin jouaient au ballon, vers 16h des avions se mirent à tourner autour des villages, ils mitraillaient les routes, bombardaient les villages, moi avec mon cousin nous nous sommes couchés au pied de la meule de paille, le boulanger avec son commis aussi nous ont rejoint, il jurait contre les avions qui tournaient tout en mitraillant et bombardant Agramunt et les villages autour. Ça a duré 30 minutes puis ils ont disparu.

Je rentrais en courant avec mon cousin pour voir les dégâts. En arrivant devant la grange, nous étions paralysés de voir le mur du clos du voisin en pierre tout démoli. Des poulets et lapins morts, éparpillés, notre charrette tout ensanglantée, des barreaux brisés, une mule toute salie de sang mais pas blessée, dans le jardin ma sœur et ma grande cousine toutes sale de terre, pleuraient de peur. Nous sommes allés voir les autres mon frère ma petite sœur, qui étaient chez Monsieur le maire. En arrivant devant la maison nous avons vu qu’une bombe était tombée dans la rue mais la maison était sans dégâts, personne de blessé, je l’ai laissé là-bas et je partais à la rencontre de mes parents. En traversant le village, j’ai rencontré un homme se tenant la tête avec ses mains toutes en sang, une dame morte sur le sol avec à ses côtés un garçon qui pleurait, je ne pouvais rien faire. Plus loin dans la cour du moulin, des charrettes démolies, avec les mulets et chevaux morts et blessés, des hommes morts et blessés, que des soldats portaient secours, je pleurais tout en courant sur le chemin. Dehors du village, je vois mon cheval qui mangeait dans le champ près du chemin plus loin, je vois mon père assis par terre qui se tenait la tête, je me suis mis à crier « papa ! papa ! » et je le vois qui se couche par terre, je le prie dans mes bras et je vis qu’il était blessé à la tête mais c’était pas grave, la bombe qui était tombée dans la maison à côté, au moment où il passait, une bouteille lui est tombé sur la tête, il est tombé du cheval puis est resté quelques secondes sans connaissance. Je l’embrassais, je pleurais, il me rassurait pour ma mère. Je le rassurai pour tous les autres. Nous avions eu la chance de nous en sortir seulement qu’une petite bosse à la tête, ma mère arrivait avec mes oncles sans être blessée. Ils nous embrassaient de joie et tristesse de voir les dégâts dans les villages.

Le front à Lérida, tout le long de la rivière Segre, nous étions trop près, nous risquions d’être dérangés par l’aviation avec les militaires de réserve en deuxième ligne. Les parents décidaient de repartir plus loin pour notre sécurité. La nuit fut longue, nous avons mal dormi mais nous avons pris un bon petit déjeuner, rechargés les affaires et nous avons quittés Agramunt à 9h du matin. Nous devions revenir à Pons et à Vasella, prendre la route direction Salsona- Berga.

Le trajet était dangereux, il y avait des militaires partout, nous craignions d’être dérangés par l’aviation, mais c’était la route plus courte, autrement il faudrait un grand contour de plus du double du trajet prévu. Une fois passé Vasella, nous serions dans la forêt, moins visible des avions, une petite route très peu fréquentée, et c’est vers 14h que nous avons quitté la zone dangereuse sans être dérangés.

Nous nous sommes arrêtés dans un coin de la forêt très discret et nous avons dîné tranquillement. Je regardais la forêt, c’était la première forêt que je voyais. Chez nous c’est des oliviers comme forêt, les peupliers en bordure des canaux d’irrigation, des arbres fruitiers sur les talus des champs et la vigne.

Pour moi c’était quelque chose de nouveau que je découvrais et je regardais le paysage émerveillé, la montagne et le ciel tout près, mais la route était très en pente et les mulets tiraient péniblement la charrette bien chargée. De temps en temps nous faisions une halte pour laisser reposer les bêtes et moi je regardais le paysage qui sentait bon les pins et toutes les essences des bois.

Je demandais à mon père si tout le trajet était si sauvage, sans aucune habitation. Les seuls habitants que nous rencontrions : des oiseaux et des écureuils, c’était la première fois que je voyais des écureuils, ils couraient sur les branches des arbres et sautaient d’un arbre à l’autre, très agilement. Je les trouvé très jolies et gentilles. Mon père me rassurait en me disant que nous avions trouvé un petit village d’agriculteurs de montagne et nous passerions la nuit.

Vers la fin de la journée nous arrivions au petit village. Il y avait des champs en contrebas de la route et des meules de paille dans les cours des maisons. Mon père et les autres chefs de famille parlèrent avec les gens du village, nous nous installions dans les cours des maisons. Ils nous donnèrent la permission de prendre de la paille selon notre besoin. Ils nous vendirent quelques kilos de pommes de terre.

C’était un coin vraiment tranquille. Les avions n’avaient rien à faire ici. Je me demandais comment pouvaient vivre ces gens avec des petits champs tous en pente accrochés à la montagne et pourtant il y a des milliers de gens qui vivent comme ça me disait mes parents. Nous passâmes une nuit très calme et reposante qui nous fit du bien à tous, car la journée allée être longue et pénible sur cette route qui ne finissait pas de monter.

Nous devions nous rendre à Salsona à 20 km d’où nous étions. Comme nous devions nous arrêter souvent, pour ne pas trop fatiguer les bêtes, il fallait partir pas trop tard, avec la pose du dîner c’est à 9h que nous reprenions la route de cette montagne que je trouvais très longue mais comme disent les italiens « qui va piano va sano » et « va lontano ». J’avais le temps d’admirer le paysage des bois et le ciel car les champs disparurent laissant la place aux bois.

Nous nous sommes arrêtés pour dîner dans un coin des bois très spacieux, pour garer les charrettes. J’ai ramassé du bois pour faire du feu, pendant que mon père s’occupait des bêtes, nous avions tous son rôle à jouer, à part les enfants qui couraient dans les bois. Nous avons pris un bon moment de détente car nous avions fait plus de la moitié du chemin pour arriver à Salsona. Nous préférions arriver avant la nuit pour trouver ou nous héberger, c’était plus prudent. Le trajet me parut plus court l’après-midi. Nous arrivions à Salsona bien avant la nuit et nous avons trouvé où nous logé, dans un grand entrepôt qui était vide, seulement un tas de sacs pleins de caroubes, une sorte de tiges sèches plates et très sucrées, qui sert d’aliment pour les bêtes et les hommes des extraits pour diverses formes de pâtisserie.

Monsieur le maire nous autorisait d’en prendre pour mélanger avec la ration d’avoine. Le local était si grand qu’on a logé les charrettes, les bêtes et tout le monde, bien abritées nous nous sommes tous bien reposés, le lendemain nous avions un trajet plus long à faire jusqu’à Berga. Il n’existait pas des habitations, rien que la forêt, 51 km, alors il nous a fallu se lever plus tôt et partir à 8h.

La route était plus longue mais moins en pente et plus de virage. Je commençais à me dégoûter de la forêt malgré que de temps en temps, un écureuil se balançait sur les branches.

Ma petite sœur et mon frère, ça les émerveillait de les voir sauter de branches en branche.

Comme d’habitude nous avons fait la pause pour dîner au croisement d’une autre route qui montait, de la région de Manresa, mais nous ne nous sommes pas attardés, nous ne voulions pas arriver trop tard à Berga. Nous avions encore la moitié du chemin à faire, plus nous avancions plus la nuit s’approchait et nous sommes arrivés vers la nuit qui tombait. Heureusement nous avons aperçu un grand toit à côté de la route direction Manresa, à côté d’un terrain de football. C’était la couverture d’une scierie sans les scies. Nous nous sommes installés là pour passer la nuit, en attendant le lendemain, voir les autorités pour voir si pouvait nous loger dans la région, car c’était trop tard d’aller le soir.

Nous nous sommes installés autour du socle qui occupaient les scies. Pour nous c’était une chance d’avoir trouvé cette place pour nous protéger la nuit, qui était encore froide à cette saison du mois de mars. Nous avions pris l’habitude de nous installer chacun dans son coin, à côté la charrette comme les santilbanques nomades ou les gitans. Nous étions bien obligés de nous débrouiller avec ce que nous avions.

Le lendemain matin après le petit déjeuner, les chefs de famille partirent en ville pour voir les responsables à la mairie. Ils furent très bien reçus. Ils promirent de faire tout le nécessaire pour nous loger le plus tôt possible mais il fallait que nous attendions quelques jours au plus tard si nous pouvions attendre.

Nous étions à 100 km du Front, loin des grandes routes. Le paysage nous plaisait, c’était la petite montagne. Tous les champs verts au mois de mars et des champs labourés prêts pour les semailles du printemps. Sur le terrain du football, il arrivait un groupe de jeunes de la classe 18 ans qui se mirent à faire de l’entraînement d’exercice de l’armée. Moi avec mon cousin nous les regardions faire. Ils n’étaient pas bien d’accord en fil avec un fusil de bois. Au moment de faire demi-tour à droite, certains tournaient à gauche et recevaient un coup sur la tête. Pendant que nous les regardions faire j’ai aperçu dans le groupe mon cousin Pierre, fils de mon oncle Pierre, garde des canaux d’irrigation.

Je partis en courant voir mes parents pour leur donner la nouvelle. Ils m’accompagnèrent pour le voir. Nous dûmes attendre qu’ils finissent l’exercice pour pouvoir parler avec lui. Ils étaient deux jeunes du village dans la le régiment ou la caserne était à côté du terrain de football. Dès qu’ils ont été libres nous avons parlé avec le cousin après une longue embrassade, comptant de nous voir, malgré les circonstances incertaines de la guerre, nous avons été très heureux pouvoir parler un bon moment avec lui et le jeune du village. Selon eux, ils seront affectés aux arrière-gardes du Front dans la région de Lérida

Notre groupe s’est agrandi, deux familles du village d’Almacellas s’est jointe à nous. Ils venaient d’arriver à Berga. Ils étaient très heureux de nous voir et ils se sentaient moins seuls sur les routes de l’exil. L’abri que nous avions c’était un vrai courant d’air, quelques planches abritaient le côté du terrain de football, avec le toit qui nous protégeait de la pluie c’était toujours appréciable et nous nous plaignons pas, en attente d’être logés bientôt, selon promis par Monsieur le maire de Berga.

Moi avec mon cousin Francis, nous avons trouvé ou nous distraire, avec le ballon. Des jeunes de Berga venaient jouer et nous inviter de jouer ensemble. Cela nous a permis de sympathiser avec eux. La ville était accolée au pied d’une grande montagne ou d’après les gens du pays, certains jeunes de la région se cachaient pour éviter d’aller à la guerre. C’est une belle montagne qui domine les petits coteaux et vallées de la région de Barcelone.

Les amis de de Zaidin ont trouvé une occasion de rejoindre leur famille à Barcelone. Un frère qui travaille là-bas. Ils sont partis avec un camion de militaires. Ils étaient heureux de partir, de nous soulager de devoir les nourrir et transporter en charrette sur les routes. Nous aussi nous étions heureux pour eux, car auprès de leur famille ils seraient mieux heureux, réconfortés, séparés de leur fils, dans ces jours d’incertitude, d’une guerre entre frères et amis qui vivaient en paix avant la guerre.

Après quelques jours d’attente nous avons été avisés qu’ils avaient trouvé de quoi nous loger. Un employé de la mairie nous accompagnerait pour nous conduire. Ce n’était pas très loin, à 3 km sur la commune d’Avia, tout près de la Colonia Rosal. Après rassembler nos affaires et atteler les bêtes aux charrettes, nous sommes partis vers notre logis de réfugiés.

Nous descendions sur la route de Manresa. J’étais obligé de serrer un peu les freins. Ce fut une promenade car nous arrivions à la Colonia Rosal plutôt que nous croyons. La personne qui nous a accompagnés nous arrêta à la sortie du village et nous fit voir la maison en haut de la colline. Il nous conseilla de monter voir, avant le chemin en mauvais état, la montée très raide. Mon père avec un autre monsieur suivit le guide et après un bon moment d’attente ils revinrent nous rejoindre. Ils se mirent d’accord de monter une charrette à la fois, avec une bête de plus en renfort et tous les hommes poussaient derrière la charrette, pour soulager un peu les bêtes. La montée très raide.

L’opération fut longue mais on a réussi. La maison très grande, de genre bourgeoise. A l’étage supérieur, une grande salle avec une grande terrasse, le hall avec des chambres de chaque côté au rez une grande bibliothèque, en contrebas la salle à manger. Sur la colline une maison indépendante en bordure du chemin, à l’entrée une chapelle qui servait d’étable.

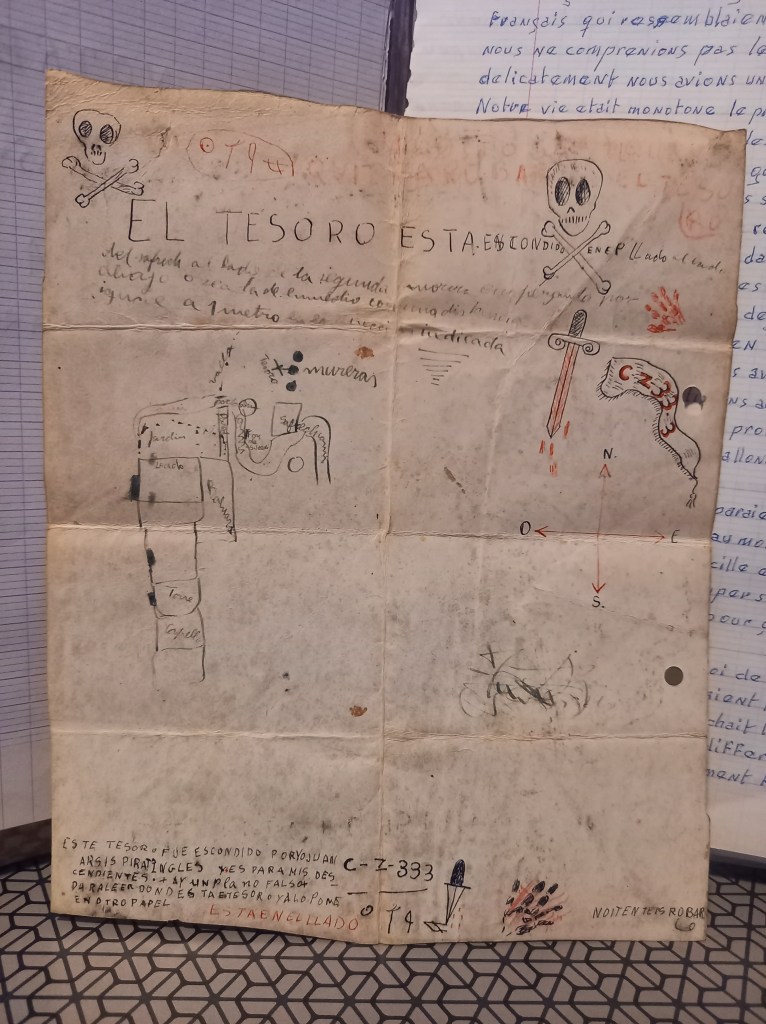

La maison était abandonnée, sans personne. Des papiers sur le sol dans toutes les pièces. Les parents nous demandèrent aux jeunes de les ramasser et de les brûler sur un coin du champ à côté. Pendant que je ramassais les papiers, je trouvais un morceau de parchemin plié et une fois que je le dépliais j’ai été surpris de lire en grosse lettre un peu coloriée au crayon « Plano del tesoro de Juan Arsis Pirata de la marina Inglesa y es para mis descendientes ».

Ce qui voulait dire « plan du trésor de Juan Arsis pirate de la marine anglaise ». De l’autre côté de la feuille le plan d’une partie de la propriété, avec des signes indiquant où se trouve l’emplacement où a été caché le trésor, l’année 1783, quelques signes dessinés. J’ai mis le parchemin dans ma poche. Une fois que nous avions tout ramassé et brûlé je suis monté montrer le parchemin à mes parents et mon oncle. Après réflexion, nous avons conclu que depuis la date les descendants s’étaient chargées depuis longtemps de déterrer le trésor. Ma mère prit le parchemin « je le garderai si tu veux, ça te fera un souvenir ».

Seulement mon cousin et la famille de mon oncle étaient au courant. Nous gardions comme un secret cette trouvaille mystérieuse, qui me faisait rêver d’histoires de pirates, l’île au trésor que j’avais vu au cinéma. Pendant que j’étais au village, mes parents me réveillèrent de mon rêve, il fallait décharger la charrette, rentrer les affaires ou nous allions nous loger. Il fallait monter au premier les matelas, le linge, tout ce qui était destiné à l’habillement.

La farine, les légumes secs, pâtes, riz, charcuterie. Nous avions à côté de la montée d’escalier, une petite pièce que nous partageons avec mes oncles, je l’appelais plus tard : la pièce de la discorde, je vous dirai pourquoi plus tard. Nous avions une pièce par famille, le séjour il logeait deux familles qui étaient parents, deux familles de Cincovillas Aragon, deux de Monzon Aragon, deux de Caspe Aragon et une famille de Bellber de Cinca Aragon.

La propriété était gardée par une famille qui travaillait les terres. Ils avaient deux vaches et une mule. Un garçon de mon âge, de l’assistance, on l’appelait Pepito, très gentil, nous étions très copains avec mon cousin. Il y avait un bois de chênes vert à côté des champs, un petit étang avec des petites tanches, carpes, grenouilles. Nous nous amusions à pêcher, surtout les grenouilles, c’était facile. Avec un hameçon à trois crochets, un morceau de ruban rouge. Les grenouilles sautaient pour prendre le ruban, croyant que c’était un papillon. On tirait un coup en l’air et la malheureuse grenouille s’accrochait à l’hameçon.

L’étang alimentait deux fontaines très jolies, décorées avec des carreaux de faïence. L’une s’était Saint Georges sur son cheval blanc et l’autre un personnage inconnu. Nous nous trouvions bien, la loin du Front est loin des grandes villes, quelques petites usines de tissage dans la vallée plus loin à Gironelle et une dans le village la Colonia Rosal. Plus loin il y avait une usine-fonderie de métaux.

Je m’occupais à faire pâtre les mules et mon petit cheval, en bordure des chemins et les talus ou l’herbe ne servaient à rien. Mon cousin m’accompagnait avec les mules de l’oncle. Nous nous amusions avec des jeux aux trois cailloux, c’est très facile, le temps passait plus vite. Je chantais des chansons que me chantaient mes parents, il aimait bien malgré que je chantais un peu faux. Il pensait moins à ses parents qu’il avait laissés à la ferme. Je ne sais pas si le regretter.

Mon père avec mon oncle on fait la connaissance d’un voisin qui habitait pas loin. Ils avaient un garçon de mon âge et une fille de l’âge d’une de mes cousines. Ils possédaient une petite propriété l’hiver, il travaillait dans les bois son nom de famille : Conill, ce qui veut dire en français « lapin ». C’étaient des gens très gentils et républicains, ce qui plaisait bien à mes parents et à mon oncle.

Pas très loin, il y avait un étang très grand, qui alimentait une usine de tissage qui était abandonnée. Nous y allions à pêcher des crevettes, c’était la première fois que je pêchais des crevettes. On lançait le fil dans l’eau et on tirait en l’air, au bout d’un moment les crevettes s’accrochaient au fil très facilement, mais il y a rien à manger dans les crevettes me disait ma mère.

Laisser un commentaire